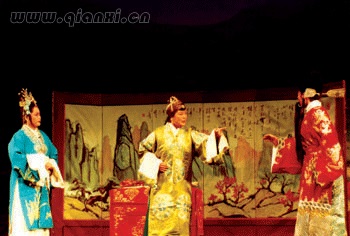

河北梆子

河北梆子是遷西流行較早的一個(gè)劇種。清道光年間始由外地傳入本地東水峪村,此后流傳到漁戶寨、高窩子、劉存寨、擦都嶺等村。1962年,原唐山市河北梆子劇團(tuán)調(diào)歸遷西縣,從而擴(kuò)大了這個(gè)劇種在本縣的影響。“文革”開始后,傳統(tǒng)劇目禁演,縣梆子團(tuán)和各村辦業(yè)余梆子劇團(tuán)相繼解散;1971年.縣梆子劇團(tuán)恢復(fù),但團(tuán)內(nèi)情況一直不景氣。1976后,傳統(tǒng)劇目解除演禁,縣梆子劇團(tuán)士氣大振,東水峪、擦都嶺、高窩子、漁戶寨等村的河北梆子劇團(tuán)也迅速得到恢復(fù)。1984年,縣梆子劇團(tuán)因故解散,但這一劇種仍在全縣廣泛流傳。2001年,劉汛濤編劇、縣文化館排演的河北梆子《戚母罷宴》在石家莊參加全省戲劇調(diào)演,獲得三等獎(jiǎng)。

本縣較為流行的河北梆子劇目有:《反西涼》、《華容道》、《大登殿》、《十五貫》、《竇娥冤》、《三岔口》、《鍘美案》、《轅門斬子》、《汾河灣》、《空城計(jì)》、《四郎探母》、《牧羊圈》、《三娘教子》、《鬧廟》、《法門寺》、《赤桑鎮(zhèn)》、《石秀殺嫂》、《蝴蝶杯》、《寶蓮燈》、《霓虹燈下的哨兵》、《雷鋒和紅領(lǐng)巾》等。